|

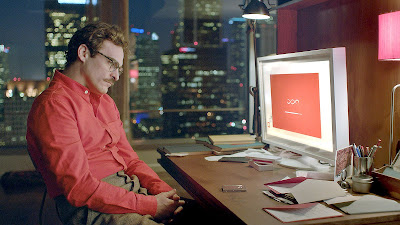

| Elis (Andréia Horta): expressões e gestual de Elis |

Elis Regina estava dentro de um táxi, em um congestionamento

na Avenida Paulista, em São Paulo, quando concebeu a linha-mestra do espetáculo

“Transversal do Tempo”, de 1978. Em tempo de ditadura militar, antes da

abertura, Elis enxergou na metrópole um ambiente opressivo às pessoas, e

estruturou “Transversal do Tempo” em torno de músicas que falam da exploração

do trabalhador, da especulação imobiliária, da solidão. Entre as canções, “Saudosa

maloca”, de Adoniran Barbosa. Um dia, em um programa de TV, Elis ouviu a

pergunta gravada de uma espectadora, que queria saber por que sua gravação

desse clássico paulistano era tão triste, fazendo o samba de Adoniran perder

toda a graça. “Porque eu não vejo graça nenhuma em uma pessoa ficar sem casa da

noite pro dia”, respondeu séria, olhando para a câmera.

Esta passagem não está no filme “Elis”, que fez sua estreia

ontem, nos cinemas, e não precisaria estar. Mas ela ilustra a linha de

concepção artística que Elis Regina adotava em sua carreira: ela era capaz de

partir de uma obra consagrada e recriá-la sob seu ponto de vista, oferecendo ao

público uma nova ideia sobre ela (fez isso muitas vezes, além de subverter “Saudosa

Maloca”). E é justamente esse o aspecto mais decepcionante do filme dirigido

por Hugo Prata. Ao adotar uma narrativa linear e convencional para contar a

história de Elis Regina (nenhum problema em optar por isso), o filme parece ter

o único propósito de oferecer ao espectador uma personagem idealizada, a maior

cantora do Brasil, sem medir esforços inclusive ao proferir essa frase, pela

boca da própria Elis, nos primeiros minutos do filme.

“Elis” começa com um clip da música “Como nossos pais”,

composta por Belchior e lançada pela cantora em 1976. O ano da ação é 1964,

quando Elis (Andréia Horta) mudou-se de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, acompanhada

do pai (Zécarlos Machado). O fato de ser um clip não seria problema se o filme não

se apoiasse quase obsessivamente nesse formato ao longo das quase duas horas de

projeção. Vá contando.

Os primeiros dias no Rio, as dificuldades em arranjar

trabalho e as manifestações de destempero da cantora são exibidos quase na mesma

linguagem de um clip: cenas rápidas, muitos cortes e uma iluminação em sépia,

para reforçar a antiguidade das sequências, o que não faz muito sentido em um

filme cuja ação vai terminar em 1982. Logo no início, a mocinha Elis já surge

com seu primeiro algoz: o pai, cujas falas nunca escondem seu real propósito –

tirar dinheiro da filha talentosa.

Quando chega ao lendário Beco das Garrafas e encontra a

dupla Luiz Carlos Miéle (Lucio Mauro Filho, em ótima caracterização) e Ronaldo Bôscoli

(Gustavo Machado), Elis tem a chance de se mostrar como cantora para uma

plateia qualificada e, naquele ambiente, o filme produz algumas de suas

melhores sequências, porque se desprende do formato clip e mostra a artista

fazendo aquilo que encantava o mundo: dominar o palco. A passagem do teste para

o show propriamente dito, utilizando a mesma música como fio condutor,

evidencia essa evolução da artista e cria uma das sequências mais elegantes do

filme.

Mas não é difícil notar que o roteiro logo vai aprisionar

Elis, novamente, no jugo de um novo algoz. Sai o pai explorador, entra Bôscoli,

o mulherengo esnobe que exerce a mistura de repulsa e atração tão típica das

mocinhas idealizadas. Não pode ser à toa que ele surge quase sempre com um copo

de uísque na mão direita, com um cigarro pendendo da boca e, sutileza zero,

várias vezes enquadrado em um fundo vermelho, como simbolizando a paixão

infernal que os dois viverão em seguida.

|

| Ronaldo Bôscoli (Gustavo Machado) e o fundo vermelho |

Quando Elis ganha o mundo, partindo para uma temporada na

Europa, a alternância de imagens sugere a diferença dos mundos em que ela e

Bôscoli habitam. Nesse instante, é admirável a mescla de texturas de imagens,

alternando cenas da cantora em Paris ou Cannes, que parecem gravadas em antigas

Super-8, com as imagens em alta definição que mostram Bôscoli, o novo carrasco,

curtindo a vida com outra mulher, no Rio.

O desfecho óbvio do casamento em frangalhos surge na tela –

de novo – a bordo de um clip. Desta vez, “Atrás da porta”, de Chico Buarque,

com uma Elis prostrada na frente do mar, ou chorando à meia-luz, em um tipo de

musical que cairia perfeitamente no Fantástico, em 1972. A introdução de “Atrás

da porta” serve de senha para plantar César Camargo Mariano (Caco Ciocler), o

segundo marido de Elis, na trama. Se Andréia Horta incorporou Elis em muitas de

suas expressões, no tom de voz e no gestual (embora às vezes exacerbado),

Ciocler faz de seu personagem a melhor construção do filme. Com pouquíssimas falas,

quase sempre em tom muito baixo, ao ator bastou sentar-se ao piano e posicionar

as mãos sobre o teclado para oferecer a interpretação mais fiel e verdadeira do

filme.

E, mais uma vez, o filme caminha para a idealização de Elis,

agora marginalizada pela intelectualidade e por parte do público em função de

uma atabalhoada aproximação da artista com forças da ditadura. Incorrendo em

uma imprecisão histórica, que pode ser absorvida como licença do roteiro, o

filme chega a seu episódio mais caricato quando mostra Elis em uma delegacia,

ou quartel (o filme não deixa claro), sendo inquirida por um militar. A

fragilidade que a cena pretende impor a Elis contamina a própria narrativa, com

uma sequência de frases feitas, quase risíveis, culminando com o oficial destruindo

ferozmente um papel que continha a lista de músicas do próximo disco da

artista.

E dá-lhe mais um clip, desta vez com “Cabaré”, de João Bosco

e Aldir Blanc. Um salto no tempo – omitindo a gravação do histórico álbum “Elis

& Tom” – coloca a artista no palco do show “Falso Brilhante”, considerado

um dos espetáculos mais marcantes de sua carreira e um dos mais inovadores da

Música Popular Brasileira. Com elementos de circo, “Falso Brilhante”

transformava os músicos em atores, contava uma história, ia além do show

musical. OK, a opção do roteiro foi por reduzi-lo. A quê? A mais um clip, com

apenas Elis e César no palco, ao som de “Fascinação”.

|

César Camargo Mariano (Caco Ciocler): um simples gesto

|

Neste ponto, em uma discussão com o marido, Elis diz que

está “de saco cheio de ter que ser perfeita”, e ironicamente o filme parece

contestar-se a si mesmo e à tendência obsessiva em idealizar a personagem, algo

que não precisaria ser feito para engrandecer Elis. O fim de mais um casamento,

novamente, traz Elis vitimizada e reduz César Camargo Mariano a mais um coadjuvante

que orbitou em torno da artista, quando um rápido exame na biografia de ambos

mostra que a parceria musical entre eles talvez tenha sido uma das mais

profícuas da história da música brasileira.

O fascínio do filme pela figura de Elis cria situações

absurdas, como a entrevista dada a um programa de rádio na qual o entrevistador

sequer aparece. Não, não se trata de uma construção heterodoxa como a que

Jean-Luc Godard usou em “A chinesa” e acabou incorporada ao lendário programa “Ensaio”,

da TV Cultura, na qual um entrevistado respondia a um inquiridor que nunca

aparecia, nem sequer as perguntas que eram feitas. Aqui, Elis está diante de

alguém que não aparece, mas está presente com uma impostada voz radiofônica.

Elis, sempre mostrada em planos fechados, surgindo imensa na tela, parece falar

consigo mesma, em uma construção esdrúxula que talvez tenha inaugurado no

cinema o plano e contra plano de um personagem só.

Enquanto apenas simplifica-se a vida para adequar a história ao formato "filme", está tudo certo. O problema é que "Elis" acaba cometendo uma derrapada extraordinária em seu roteiro, quando reduz Samuel Macdowell de Figueiredo, último namorado de Elis, a um advogado que aparece na história por volta de 1975 e, depois, nas cenas finais do filme. Foi para Samuel a última ligação de Elis e foi ele quem a levou para o hospital, já sem vida. Quem não conhece muito da história dela fica legitimamente em dúvida: por que diabos Elis ligou para aquele advogado lá de trás na hora em que estava morrendo?

Cantora desde os 13 anos, Elis teve uma carreira de pouco mais

de vinte anos. Nesse período, foi a primeira intérprete a gravar compositores

como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Ivan Lins, Fagner, João Bosco, Belchior, Fátima

Guedes e Renato Teixeira. À exceção de uma menção a Chico Buarque e de duas

rapidíssimas referências a dois desses (Milton e Gil), não se fala da

relevância da artista Elis na gênese dessa geração que se imortalizou como

fundadora da MPB. OK, é uma opção do roteiro.

Mas chega a ser desonesto, por tão apelativo, incorporar um vocalise

de Milton na cena final de “Elis”. A admiração da cantora pelo amigo compositor

era explícita. Dizia ela que, se Deus cantasse, seria com a voz de Milton. Um

corpo caído, uma sequência em câmera lenta, o pai, os ex-maridos chorando ao

receber a notícia. E aquela voz divina chamando. Melodrama demais para alguém

que ficou conhecida como “Pimentinha”.

No mesmo “Transversal do Tempo” em que mostrou ao mundo como

entendia “Saudosa Maloca”, Elis dizia que o “o Brazil não merece o Brasil”.

Elis Regina merecia mais que “Elis”.