“Acabei de pensar numa resolução para 2017: ligar pras

pessoas.” A frase, escrita em um aplicativo de mensagens, não dita ao telefone,

soou para mim como uma viagem no tempo. Como se alguém tivesse me dito que iria

tirar leite da vaca, viajar em um bonde, escrever uma carta. Coisas que faziam

parte da rotina e hoje figuram como hábitos exóticos.

Não estranhei totalmente. Ele tem uns olhos de poeta

romântico, um quê de Gary Oldman em “Drácula de Bram Stoker” (talvez pelos

cabelos compridos). Parece o tipo que morreria tísico com certo orgulho. A

nostalgia lhe cai bem.

Achei graça na resolução, mas logo emendei um desejo

recentemente nascido: também sinto falta de conversar mais, talvez volte a

fazer terapia. “Você pode ligar para as pessoas!”, insistiu com frescor

juvenil. Ácida, como quase sempre, retruquei que a ideia carecia de um

planejamento estratégico. Senão, vejamos.

“Ligar para as pessoas” é coisa que não se faz ultimamente.

Tirando as ligações profissionais, e eu ainda faço um bocado delas, acho que só

falo ao telefone com a turma da terceira idade. Tudo o que vale para os bem

jovens – quer passar um recado? Mande uma mensagem – não vale para o pessoal

acima dos 60 – quer falar com eles? Ligue, de preferência no telefone fixo.

Mensagens correm o risco de serem vistas apenas várias horas depois. Celular

não é uma extensão do corpo dos que nasceram antes do advento dos Beatles.

O mercado reagiu à nova realidade. Ligações estão se

tornando algo exótico, como se tornaram os LPs. Talvez, ligar para as pessoas,

e conversar como se conversa com um terapeuta, não fique mais barato que pagar

a terapia. Eu sei. Destruí a poesia nostálgica daquela resolução de ano novo.

Senti culpa (oh, que novidade) e me pus a pensar que alguns hábitos de outros

tempos talvez estejam mesmo fazendo falta.

As cartas, por exemplo. Adolescente, escrevia-as aos montes.

Tendo vivido as décadas seguintes de escrever, enxergo naquelas pilhas de

cartas tanto a vontade de saber dos outros quanto a de exercitar a escrita. E

acho que não teria me tornado profissional da palavra, com parcos vinte anos,

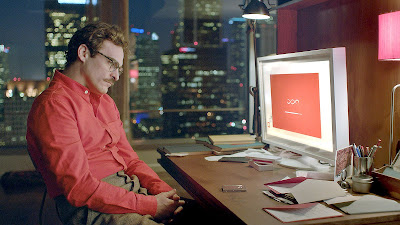

se não tivesse escrito tantas cartas. Theodore, o personagem de Joaquin Phoenix

no filme “Ela”, vive de escrever cartas, em um futuro não muito distante, um

tempo em que as pessoas não escrevem mais mensagens pessoais, então contratam

um serviço para fazer isso por elas.

Quando saí do cinema, ainda impactada pela história

desconcertante daquele homem que se apaixona pela voz do sistema operacional de

seu computador, fui tirar dinheiro em um caixa eletrônico e a porta de vidro

fechou em cima de mim. Foi rápido, só bateu rapidamente na minha cabeça, mas

chorei feito criança, mas não era pela batida da porta. Pela miséria humana, por me

sentir meio Theodore, escrevendo milhares de caracteres por dia sobre coisas

que não me dizem respeito. E por vislumbrar um mundo onde se compre tudo, até

as mensagens pessoais que pretendemos entregar para os donos do nosso afeto.

Talvez a resolução de “ligar mais para as pessoas” não seja

tão anacrônica assim. Antes que a falta desse hábito

crie uma inibição tão grande, de parte a parte, que a única alternativa seja terceirizar

esse afeto, apelando para outros Theodores.